Wilson Honório da Silva, da Secretaria Nacional de Formação do PSTU

Na quarta-feira, 24 de março, um gesto feito por Filipe Martins, assessor especial da Presidência, durante uma sessão do Senado causou indignação e polêmica. Como registrado em vídeo, enquanto o presidente da casa, Rodrigo Pacheco (DEM), discursava, Martins fez um gesto parecido com “OK” que, num primeiro momento, foi confundido “apenas” como uma expressão da obscenidade e vulgaridade típicas dos milicianos que rondam o governo.

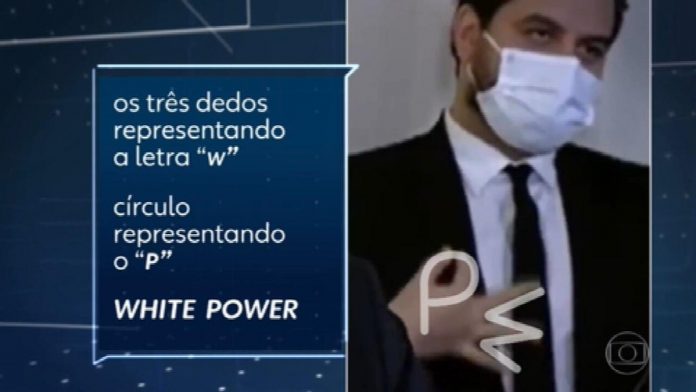

Contudo, no governo Bolsonaro, a realidade é sempre pior do que as aparências e versões. Na verdade, Martins estava reproduzindo um gesto impregnado de ódio racista e amplamente utilizado pelos grupos supremacistas brancos ao redor do mundo, que, já há alguns anos, passaram a codificar sua principal palavra-de-ordem – “White Power” (“Poder Branco”) – através dos três dedos retos, formando um “W”, e do polegar e o indicador fechados, simbolizando a letra “P”.

O assessor, que tem o cargo de Chefe da Assessoria Internacional do Presidente da República, evidentemente, como também é típico no atual governo, tentou negar suas intenções, alegando, inclusive, que é judeu e usando a desculpa descarada de que estava “ajeitando a lapela do terno”. Contudo, apesar de ser, com certeza, um boçal e imbecil, Martins não pode ser confundido com um ingênuo ou alguém que desconheça esta história. Muito pelo contrário.

Tendo construído carreira como “influenciador digital” (leia-se criador de “fake news”), Martins é expressão da corrente “ideológica” do bolsonarismo e um dos “cérebros” do chamado “gabinete do ódio”, tendo sido um dos responsáveis por associar a CoronaVac, a vacina chinesa, ao termo preconceituoso “xing-ling” e, em 2018, a imprensa atribuiu a ele a frase inicial do discurso de Bolsonaro na Assembléia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU): “Apresento aos senhores um novo Brasil, que ressurge depois depois de estar à beira do socialismo”, como foi divulgado pela revista “Veja” em 07/11/2020 (“Como Filipe Martins virou um dos conselheiros mais próximos do presidente”).

E suas relações com a ultra-direita norte-americana estão longe de serem superficiais, ao ponto de ser conhecido nos bastidores de Brasília como SorocaBannon, em referência à cidade paulista em que nasceu e a um dos principais e mais radicais assessores de Donald Trump, Stephen Bannon, de quem é tão íntimo que o responsável por colocar em contato com o clã Bolsonaro, antes das eleições.

O “olavismo”: o núcleo duro e mais podre do governo

Pesquisas recentes têm apontado a queda da popularidade de Bolsonaro (para algo em torno de 25% e 30%), sempre destacando a existência de um “núcleo duro” dentre os seus apoiadores, constituído por cerca de uns 15%, formados principalmente por negacionistas convictos, saudosistas da Ditadura Militar, fundamentalistas religiosos e machistas, racistas, LGBTfóbicos, xenófobos “de carteirinha”.

E um dos maiores problemas que enfrentamos no momento é que, quanto mais acuado, mais o governo dirige seus discursos e práticas para este setor. Por isso mesmo, o gesto de Filipe Martins só pode ser visto como algo pra lá de ensaiado e premeditado, destinado a agradar os seguidores mais fiéis do governo, até mesmo porque o ministro das Relações Exteriores Araújo estava sendo detonado e humilhado naquela sessão do Senado, em função de suas contribuições para que as mortes por Covid-19 tenham chegado a mais de 300 mil pessoas.

Um gesto sintonizado com a corrente mais ideológica do governo. Assim como seu chefe Ernesto Araújo, Filipe Martins é um dos exemplares mais deploráveis das ideias do “guru” do ultra-conservadorismo bolsonarista, o execrável Olavo de Carvalho, ao ponto de ter merecido o título “Quem é Filipe Martins, os olhos e ouvidos de Olavo de Carvalho no Planalto” em uma matéria publicada na revista “Época”, em 28/03/2019.

Tendo contato com Carvalho desde 2006, Martins tornou-se seu aluno mais aplicado, título conquistado em função de uma longa ficha corrida. Já foi um dos principais articuladores de blogs e páginas “olavistas”, como o “Senso Incomum”, a “Terça Livre e o “Mídia sem Máscara”, onde pregou a queima dos livros do educador Paulo Freire, perseguiu jornalistas e espalhou toneladas de “fake news” e teses negacionistas.

Alguns dizem, até, que o pupilo superou o mestre. O que, com certeza, não significa pouca coisa. Como se sabe, Carvalho se autodenomia filósofo, sobrevive escrevendo livros que misturam astrologia, auto-ajuda, fundamentalismo cristão e esotérico, negacionismo científico, representando o que há de pior no pensamento reacionário mundial, defendendo teses estapafúrdias (mas, sempre, perigosas).

Alguns dizem, até, que o pupilo superou o mestre. O que, com certeza, não significa pouca coisa. Como se sabe, Carvalho se autodenomia filósofo, sobrevive escrevendo livros que misturam astrologia, auto-ajuda, fundamentalismo cristão e esotérico, negacionismo científico, representando o que há de pior no pensamento reacionário mundial, defendendo teses estapafúrdias (mas, sempre, perigosas).

Seu sonho com regimes totalitários é mais do que conhecido. Como já declarou publicamente, um mundo ideal, para ele, seria governado por ditadores sanguinários como o português Antonio Salazar ou o espanhol Francisco Franco. Ou, no mínimo, por Donald Trump, seu maior ídolo na atualidade, já que, para Carvalho, “duas ou três ou mil cabeças pensam muito pior do que uma”.

Além disso, é um terraplanista convicto e acredita fervorosamente que as lutas por direitos de mulheres, LGBTs, negros, imigrantes, indígenas etc. fazem parte de um plano do “marxismo cultural” para dominar a humanidade. No campo das opressões, Olavo de Carvalho é, em suma, podre. Já defendeu que heterossexuais, por exemplo, não precisam se preocupar com o vírus HIV/Aids, por este afetar somente homossexuais que, afinal, “são portadores de deficiência”. Como também escreveu (na sua obra mais conhecida, “O imbecil coletivo”, de 1996) que “não se encontrará nas fileiras gays um único santo, místico ou homem espiritual de elevada estatura. Iguais aos outros no mal, os gays têm escassa folha de serviços na prática do bem.”

Responsável direto pela indicação de Araújo, como também de dois ex-ministros da (des)Educação (Ricardo Vélez Rodríguez e Abraham Weintraub), Carvalho, além de tutor dos filhos de Bolsonaro, é extremamente próximo dos supremacistas brancos dos Estados Unidos, onde vive há décadas, conseguindo, muitas vezes, ser até mesmo mais nojento do que seus pares norte-americanos. Basta ter estômago para folhear o livro mencionado acima.

Eugenia, darwinismo social e “poder branco”

É nele, por exemplo, que Carvalho desenvolve a ideia de que negros e negras não só são, em última instância responsáveis pela escravidão, como deveriam agradecer por terem sido feitos escravos: “Não exite povo bom: e vocês, se foram escravos por três séculos após terem sido senhores de escravos por mais de um milênio, devem agradecer a Deus pela clemência do seu destino. Perto dos judeus, escravizados por egípcios e babilônios, explorados por muçulmanos, expulsos daqui para lá pelos cristãos e finalmente dizimados pelos nazistas, vocês são uns sortudos.”

A defesa da superioridade branca contamina o livro inteiro. “Alguém tem de dizer aos negros a verdade: a verdade é que todos os ritos iorubás não valem uma página de Jalal ad-Din Rumi [poeta, jurista e teólogo persa, que viveu nos anos 1200] e a história inteira do samba não vale três compassos de Bach. A verdade é que a contribuição cultural das religiões africanas ao mundo é perfeitamente dispensável”, escreveu Carvalho.

A associação de Filipe Martins a estas ideias também é bem conhecida. Depois que desembarcou no governo, chegou, por exemplo, a chamar a atenção do general-vice-presidente Hamilton Mourão, quando este defendeu que a “indolência” do brasileiro era herança indígena e a “malandragem”, herança africana. Não por discordar, mas simplesmente por achar ingenuidade e burrice falar algo assim em público. Como também, diga-se de passagem, é no mínimo sintomático que, quando viveu na África do Sul, por um ano, Martins tenha optado por aprender “africâner” (a língua-símbolo do apartheid que infectou o país por décadas).

De qualquer forma, ideias como estas não são originais, muito menos novas. Estão enraizadas nas teses da Eugenia (termo, derivado do grego, que pode ser traduzido como “bem nascido”) e do chamado “darwinismo social”, desenvolvidas, no final dos anos 1800, por charlatões como Olavo de Carvalho. E, aliás, com o mesmo propósito: justificar as práticas mais violentas na exploração e opressão capitalistas.

Baseada em distorções grosseiras das teses de Charles Darwin em relação à seleção natural e evolução das espécies (por exemplo, a ideia, nunca defendida por Darwin, de que “só os mais fortes sobrevivem”), a Eugenia surgiu como “ciência” pelas mãos de um francês, Francis Galton, trabalhando a serviço do Império Britânico, então carro-chefe da Segunda Revolução Industrial e do Imperialismo.

Segundo Galton, esta nova ciência se destinava “ao estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente”. Ou seja, tomando como “fato” que existem raças superiores e inferiores, os eugenistas deveriam achar mecanismos para garantir a “melhoria” da humanidade.

E, evidentemente, as soluções encontradas sempre resultaram em catástrofe e tragédia para a maioria não-branca do mundo. Ainda naquela época, foi justificativa para a Partilha da África (1885), que levou a morte dezenas de milhões sob a bandeira de levar a civilização aos povos selvagens; foi utilizada por Hitler, na Alemanha Nazista e esteve por trás de todos processos de limpeza étnica ao redor do mundo.

Nos Estados Unidos, a tese impulsionou a criação de um dos primeiros e mais nefastos grupos de supremacia branca, a Ku Klux Klan, criada em 1865, que, por sua vez, inspirou uma das frases mais lamentáveis do escritor Monteiro Lobato, que, não por acaso, foi fundador e presidente da Associação Eugênica Brasileira. “País de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma Klux-Klan, é país perdido para altos destinos […] Um dia se fará justiça ao Ku-Klux-Klan; tivéssemos aí uma defesa desta ordem, que mantém o negro em seu lugar, e estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca — mulatinho fazendo jogo do galego, e sempre demolidor porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva”, escreveu Lobato, em carta enviada a Arthur Neiva, em 10 de abril de 1928.

Digas com quem andas…

Se estas ideias são tão antigas quanto a dominação burguesa e capitalista, também é um fato que seus defensores vivem criando novas teses e formas para manifestá-las. A transformação do “OK” em símbolo do “White Power” é exemplo disto, numa daquelas histórias bizarras, típica do mundo em que vivemos.

Segundo a Liga Anti-Difamação (ADL, na sigla original), que registra e denuncia atentados contra os direitos humanos e manifestações da ultra-direita, o gesto surgiu como uma brincadeira, em 2017, em uma página (a “4Chan”), que geralmente faz sátiras de teorias da conspiração e coisas afins e fez uma postagem “revelando” o verdadeiro significado do “OK”, que esconderia o símbolo do “White Power”.

O problema é que a ultra-direita adorou a ideia e adotou o símbolo. E prova disto é que, desde então, ele tem surgido nas mãos de gente totalmente “insuspeita” em relação à seriedade com que defendem o racismo. Não faltam exemplos, apesar dos envolvidos sempre negarem que estivessem fazendo algo diferente do que um singelo e inocente “OK”. Razão, diga-se de passagem, porque o símbolo se tornou tão popular entre os supremacistas, pois, afinal, é difícil provar o contrário.

Em maio de 2019, Marine Le Pen, líder ultra-conservadora francesa, fez uma “selfie” ao lado de Ruuben Kaalep, líder da juventude do EKRE, partido de ultra-direita que passou a integrar o governo da Estônia. Le Pen, depois, se disse indignada por ser associada ao movimento. Uma desculpa esfarrapada, até mesmo porque foi o mesmíssimo gesto que os dois principais líderes do EKRE (Mart e Martin Helme, pai e filho) fizeram ao tomar posse no governo.

Contudo, é difícil que alguém duvide das intenções do supremacista branco de extrema-direita Brenton Tarrant, que reproduziu o gesto durante o seu julgamento, por ter assassinado, em 2019, 51 pessoas em um atentado contra mesquitas na Nova Zelândia. Ele nada mais estava fazendo do que reafirmar seu “orgulho branco”, como escreveu em um manifesto, no qual se apresentou como um “etnonacionalista e fascista”, que idolatrava Donald Trump, como um “um símbolo da renovação da identidade branca”, que estava disposto a fazer de tudo para “mostrar aos invasores que nossas terras nunca serão as terras deles, enquanto um homem branco viver, e que eles nunca irão substituir nosso povo”.

Nos Estados Unidos também há pouca gente que questione que a ultra-direita se apropriou do gesto. Em dezembro de 2019, por exemplo, abriu-se uma enorme polêmica quando cadetes participando da abertura de um campeonato de rúgbi entre o Exército e a Marinha aproveitaram a cobertura da ESPN para mandar seu recado racista para o mundo. Não por acaso, pelas costas de um dos poucos negros que estavam entre os militares.

De 2019 para cá, o gesto praticamente se tornou em símbolo do supremacismo branco norte-americano, tendo sendo visto em alguns momentos-chaves de sua história recente, como nas manifestações que tentaram se contrapor ao movimento “Black Lives Matter” (“Vidas Negras Importam”), na derrotada campanha eleitoral de Donald Trump à presidência e, também, nas manifestações que tentaram empossar Trump “na marra”, culminando a ocupação do prédio do Capitólio, sede do Congresso norte-americano, em janeiro de 2021.

Barrar os supremacistas, mas também o genocídio que já está em curso

O gesto de Martins não pode ser considerado como fato isolado num governo que vive fazendo referências e ameaças sobre a imposição de um Estado de Sítio, tem usado e abusado da Lei de Segurança Nacional (um dos entulhos mais fétidos da ditadura, usado para perseguir, tentar calar e prender seus opositores) e, pra além de tudo, está infectado até a medula por supremacistas brancos e gente adepta de ideais totalitários. A começar, evidentemente, pelo próprio Bolsonaro.

O presidente, diga-se de passagem, já foi visto flertando com o mesmo gesto. Há pouco tempo, um seguidor de Bolsonaro tentou fazer uma foto com ele, exibindo o símbolo. A reação de Bolsonaro diz tudo. “Sei que é um gesto bacana, mas pega mal pra mim”, disse o presidente, se afastando da câmera (pic.twitter.com/DNifPBYKR4).

Depois do escândalo, o presidente ameaçou demitir Martins. Não por discordar dele, mas, nas suas próprias (e sempre vulgares) palavras, “não vou me f… por conta de erro de terceiro escalão”, como publicado no portal “O Globo”, em 25/03/2021. Vale lembrar que ele já demitiu Roberto Alvim, quando, em janeiro de 2020, o então secretário especial de Cultura citou, num discurso, o ministro de propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels, e nem por isso o caráter do governo mudou.

O fato é não será o simples afastamento desta gentalha que irá conter os sonhos supremacistas de Bolsonaro. Pelo contrário. Ele sempre esteve e estará em seus planos. Por exemplo, não se pode separar este ideal de seu papel proposital e deliberado no genocídio em curso, através da pandemia. Bolsonaro sabe muito bem quem é a maioria que está morrendo: o povo pobre, periférico e, principalmente, não-branco. Pra além da tragédia que está em curso nas comunidades indígenas, sabe-se que a população negra é a que mais está sendo infectada e morrendo. E não faltam dados.

Segundo dados levantados pela ONG Instituto Polis, publicados em 2020, na primeira fase da pandemia (entre 1º de março e 31 de julho), em São Paulo, morriam 250 homens negros para cada 100 mil habitantes, enquanto entre os brancos a proporção era de 157/100 mil habitantes. Entre as mulheres o abismo era ainda mais. Dentre as negras, 140 mortes por 100 mil habitantes; contra 85 por 100 mil entre as brancas.

De acordo com outra pesquisa, realizada pela Vital Strategies com apoio do Afro-Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), no decorrer de 2020, o estado de São Paulo registrou 25% de mortes a mais entre negros, quando comparados aos brancos. Já um levantamento do IBGE, na mesma época, mostrou que mulheres, negros e pobres são os mais afetados pela doença. A cada dez pessoas que relatam mais de um sintoma da Covid-19, sete são pretas ou pardas (todas negras, no compito dos movimentos).

Estes números devem ser ainda piores na atual fase da pandemia. Até mesmo porque se sabe que, na hora da vacinação, o racismo também fala alto. De acordo com uma matéria do portal “A Pública” (“Brasil registra duas vezes mais pessoas brancas vacinadas que negras”, publicada em 15/03/2021, apesar de sermos 56,1% da população, somos pouco mais da metade dos imunizados: naquele momento, quando apenas 4,5% da população tinha sido imunizada, havia 3,2 milhões de vacinados que se declaravam brancos; enquanto entre negros, apenas 1,7 milhão.

Por trás destes números há séculos de racismo num projeto genocida que se tem se manifestado das mais diversas formas: da brutal marginalização e exploração sem limites ao impedimento do acesso a direitos e serviços básicos, inclusive os de Saúde. Um genocídio que, inclusive, vale lembrar, nem sempre é defendido de forma tão escancarada como no discurso e práticas dos supremacistas brancos bolsonaristas, mas é inerente ao sistema capitalista que eles defendem.

E, por isso mesmo, também se manifesta em momentos “mais democráticos” e sob governos que se distanciam dos ideiais totalitários e das teses supremacistas. Só isto pode explicar, por exemplo, o que foi revelado pelo Atlas da Violência 2020, com dados coletados entre 2008 e 2018 (ou seja, no decorrer dos governos de Lula, Dilma e Temer) – leia mais no artigo “Sob o capitalismo, não há paz, não há justiça! Só mortes e racismo!”.

Durante uma década sob governos nos quais ninguém sequer pensaria em insinuar gestos de supremacia branca, nada menos que 628 mil brasileiros(as) foram vítimas de homicídio, sendo que 75% deles eram negros e negras. Neste período ser negro significava ter, em média, 2,7 vezes mais chances de ser assassinado do que um branco e entre 2008 e 2018, o número de homicídios de pessoas negras cresceu 11,5% (indo de 34 para 37,8 para cada 100mil habitantes), já o de pessoas não-negras diminuiu em 12,9% (de 15,9 para 13,9/100 mil).

Reverter este quadro lamentável deve estar no horizonte de todos aqueles e aquelas que lutam por uma sociedade igualitária, livre e onde haja, de fato, justiça. Onde não exista racismo, machismo, LGBTfobia ou qualquer outra forma de opressão, utilizada para nos superexplorar e, além disso, nos dividir, enquanto classe. Algo que, temos certeza, só poderá ser conquistado num mundo socialista.

Neste sentido, a luta contra a ultra-direita e os supremacistas brancos, por mais que necessite de respostas categóricas e imediatas, deve ser vista como parte da luta por uma transformação radical da sociedade, onde a maioria da população, com toda sua diversidade étnico-racial, tenha o poder econômico e político para determinar seus próprios destinos.